シトカスプルース解説

Picea sitchensis

この記事では、ビギナーモデルから高級機種までアコギに最もよく使われるトップ材であるシトカ・スプルースについて解説していきます。

こちらもCHECK!!

-

木材解説まとめページ

皆さんはギターを選ぶ時、何をポイントにして見ていますか? 特に音色にフォーカスする場合、木材選びは非常に重要なポイントとなります。 アコースティックギターは音に関わる大部分が木で出来ていますので、それ ...

続きを見る

シトカ・スプルースとは?

北米西海岸のアラスカからカルフォルニア北部に自生している松(マツ)科唐檜(トウヒ)属の常緑針葉樹で、シトカ島で発見されたことからこの名前がつきました。学名は「Picea sitchensis」。

特徴

加工性がよく、十分な強度と弾力があるので建材にもよく利用されます。

建材用(樹齢30〜80年)の木は安定して供給されているのに対し、ギターに使われるものはある程度の大きさが必要なため樹齢180年以上(安価なモデルでも100年以上)の丸太から切り出されます。しかし林業のサイクルはおよそ50〜80年なので植林された木はほぼ使えず、良質な材料はどんどん無くなりつつあります。

木の性質は日本のエゾ松に近く、優れた音響特性を持っています。気乾比重が0.46と重めで適度な弾力があり、高音から低音までバランスの整った倍音を奏でます。

| アコギの主要トップ材 | 気乾比重 |

|---|---|

| エゾ松 | 0.47 |

| シトカスプルース | 0.46 |

| イングルマンスプルース | 0.41 |

| ジャーマンスプルース | 0.44 |

| アディロンダックスプルース | 0.42 |

| 米杉 | 0.38 |

| アフリカンマホガニー | 0.56 |

| ハワイワンコア | 0.67 |

気乾比重とは?

木材を乾燥させた時の重さと同じ体積の水の重さを比べた値のことで、木の硬さや強度を示す基準の一つ。

数値が大きいほど重く、小さいほど軽い。この数値が1を上回ると水に沈みます。

世界で最も軽い木はバルサ(0.1)で世界で最も重い木はリグナムバイタ(1.3)と言われているらしいです。

相性の良い木材

シトカスプルースと組み合わせる材は、サイドバックがローズウッド系ならば重厚でダークな音色になり、マホガニー系ならば軽快で明るい音色になります。よくマホガニーはウォームな音色と表現されていますが、暖かみのある音色を求めるならトップ材はイングルマンスプルースかシダーの方が適しています。また、上述の通りサウンドバランスがとても良く癖もほとんどないため、ほぼ全ての木材と相性が良いです。

良質な個体(グレード)の見分け方

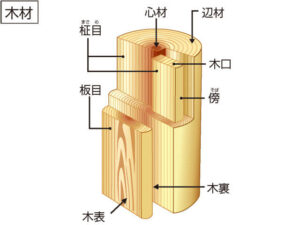

縦に入っている木目(年輪)が細かく等間隔に詰まっている個体は柾目かつ心材に近い可能性があり、良材です。また、真っ直ぐ通った木目の中に年輪以外の細かい線がちらちら入っているとグレードが下がります。

かなりよく見ないと分かりませんが、心材は黄色もしくは白に近い色(辺材は淡桃褐色系)のため、ナチュラルフィニッシュの場合なるべく明るくて薄い色の個体を選ぶと良いでしょう。

グレードの高い個体は広大なレンジ(音域)を持ち、音の遠達性に優れていて、かつサイドバックの音響特性も強力に引き出してくれる本当に素晴らしい材です。

心材/辺材とは?

ざっくりと説明すると丸太の芯の部分が心材。樹皮に近い部分が辺材。

心材の方が強度が高く柱等の建材に利用され、辺材は木の断面により美しい模様が楽しめるため装飾材として用いられることがあります。

適度な粘りと強度が重要になってくるギターのトップ材としては、なるべく心材に近くて真っ直ぐ柾目にカットされた材が適しています。(しかし、柾目の木取りは板目と比べて1本の丸太から取れる木の板がかなり少なくなるため、高価となります。)

横に走る杢が出やすい

シトカ・スプルースは特に細かな杢が全体的に出やすく、ギターに使われているほとんどのグレードの個体に出ています。

杢とは?

年輪による縦方向の木目とは別の、光を当てる角度を変えると立体的に浮かび上がったり沈んで見えたりする木の目のこと。

スプルースにはベアクローという独特な目が出ることがごくわずかにあり、珍重されます。

”シトカ”を省略して「スプルース」と表記されることも多い

アコースティックギターのトップ材としては特にポピュラーなシトカスプルース。メーカースペック中では単にスプルースと表記されていることも多いです。

シトカスプルースを用いた代表的なモデル

最後に、シトカスプルースを使用されている代表的なモデルをご紹介して終わりたいと思います。気になるモデルは是非チェックしてみてくださいね!

モデル紹介ガイド

YAMAHA FG830 / FS830

3万円台の低価格帯で「シトカスプルース単板トップ&インディアンローズウッド合板サイドバック」を使用したおすすめの組み合わせ。太く重心の低い低音ときらびやかな高音が特徴でサウンドバランスが良いので、弾き方やジャンルに囚われず演奏できます。とにかく音の迫力を求める方には少し大きめのFG830、体へのフィット感や抱えやすさを求める方にはFS830がおすすめ。

こんな人におすすめ

- 低価格なモデルがいいけど音に妥協はしたくない

- メインは別で用意してサブとしても使えるギターが欲しい

- やりたいジャンルは決まっていないけどギターを始めてみたい

Taylor 114ce Walnut

今や三大ギターメーカーの一つとして数えても差し支えないTaylorのハイスコパモデル。爽やかでクリアーな倍音を活かすスプルース単板トップ&ウォルナット合板の組み合わせ。

50万円を越える上位機種にも採用されているピックアップシステム「ES2」を用いたラインサウンドが格安で手に入る。なおかつメキシコ製Taylor独自の構造でサイドバック合板のエレアコモデルながら非常に大きな音量と奥行きのある生鳴りを生み出すことができる。しかしながら現在はスポット生産のみとなってしまっているので、供給が安定していない。もし検討している人は無くならないうちに買っておこう!

こんな人におすすめ

- なるべく安価で生音にもラインサウンドにも妥協しないギターが欲しい

- 今すぐに使う予定はないがエレアコを1本持っておきたい

- 普段はエレキを弾いているがアコギも1本持っておきたい

K.Yairi DY-28

老舗国産ギターブランドK.Yairiが製作する、シトカスプルース単板トップ&インディアンローズウッド単板サイドバックを採用したモデル。

Martin D-28と同等のスペックを持ちながら10万円以上の低価格を実現。さらに永久品質保証付きで安心して使い続けることができる。まさに驚異的なコストパフォーマンスと充実しすぎているアフターフォロー体制。サウンドは国産らしい端正で潤いのある綺麗な倍音。指弾きやソロギターとの相性も抜群で、細めのネックは手の小さい方にも弾きやすく演奏性も素晴らしい。

こんな人におすすめ

- 一生使い続けられるギターが欲しい

- 国産で安心して長く使えるモデルが欲しい

- Martinは憧れだがもっと手頃に同等のスペックを持つギターが欲しい

Gibson J-45 Standard

アメリカの老舗ギターブランドGibsonのド定番モデルJ-45 Standard。1942年の発売以来、多くのアーティストに愛されています。

2022年現在の使用材は「シトカスプルース×ホンジュラスマホガニー」。数年前まではアフリカンマホガニーがサイドバックに使用されていましたが、明らかに音にパンチ力が増してギブソンらしいアタック感のあるサウンドになりました。レンジの広さはローズウッドと比べるとやや劣りますが、音がまとまって前に飛んでいくイメージのタフで無骨な鳴りはGibson J-45にしか出せないとても魅力的な音色です。ジャカジャカとストロークするだけで心地よい鳴りが体に伝わってきます…。

こんな人におすすめ

- 一生使い続けられるギターが欲しい

- Gibsonの無骨でアメリカンなサウンドが好き

- ストロークだけで気持ちよくなれるギターが欲しい

Martin D-28 Standard / 000-28 Standard

ギタリスト憧れの的でもあり、国内売上トップクラスの定番モデルMartin D-28 Standard。ギターの神様Eric Claptonも愛用する000-28の現代バージョン000-28 Standardも2018年以前の仕様と比べて音圧が格段に上がったので合わせておすすめです。

材は良質な「シトカスプルース単板×インディアンローズウッド単板」の黄金コンビ。重心の低い低音と美しい高音、Martinらしいカラッと乾いた「これぞアコースティックギター!」と唸らずにはいられない珠玉のトーン。実際に音を聴けばこの値段の価値がよく分かるはずです。ちなみに、現在新品税込価格が100万円を越える最上位機種D-45 Standardに使われているシトカスプルースとインディアンローズウッドは最高グレードの物を使用しており、さらに異次元の鳴りを体感することができます。

こんな人におすすめ

- 一生使い続けられるギターが欲しい

- Martinに憧れている

- 多くのプロに愛されてきた確かな音質でギターを弾く時間を今よりも充実させたい

シトカスプルースは超定番トップ材

ビギナー向けのお手頃なモデルから高級モデルまで、アコースティックギターのトップ材に幅広く使われるシトカスプルース。音響特性にクセがなく価格も決して高くないため、多くのギターに採用しやすいポピュラーな材です。しかし、その中でも特に良いグレードのものは最高級モデルにも使われる、とても奥が深いマテリアルなのです。

これからも、アコギトップ材の定番材として長く愛され続けることでしょう。