こんな方におすすめ

- アコースティックギターを買ったばかり

- ギターの練習中に指が痛くなる

- ミスタッチで音が出ない事が多い

リペアマンしか知らない事実

「練習して間もないころは指が柔らかいからすぐ痛くなるけど慣れれば平気になるから今だけがんばれ!」

って言われて育ったギタリストは数多いと思います。僕もその一人です。

しかし、これって実は半分間違っていて、

『練習して間もなく指が痛くなるギターは君に合った調整ができていないからセッティングから始めろ!』が正解なんです。

この視点はベテランギタリストでも一部の人しか持っていなくて、しかしながらリペアマンなら誰しもが共感できるポイントだと思います。

そこで今回は、自分でもできるアコースティックギター初期調整のポイントを3つ解説していきたいと思いますので、是非最後までご覧ください。

弦高を自分の手に合わせよう

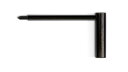

まず前提として「適正な弦高」というのは人によって違うのです。例えば皮膚の厚みや硬さ、質感によって弦高をどこまで高くできるかが変わりますし、長渕剛や竹原ピストルのように弦を力強くストラミングするようなプレイスタイルなのか、山崎まさよしや押尾コータローのようなテクニカルなプレイスタイルなのかによってどこまで低くしたいかが変わってきます。

弦高の調整方法

ネックをストレートにする

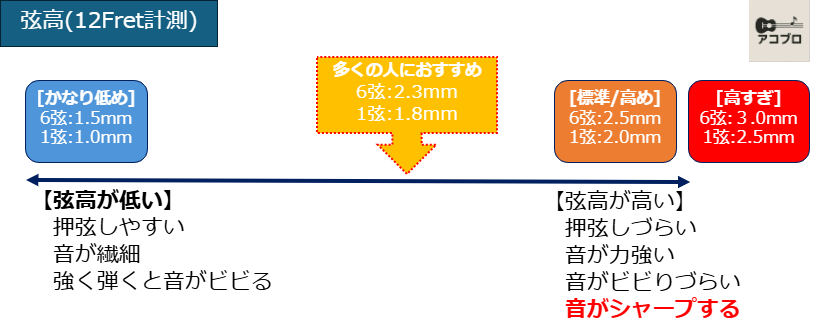

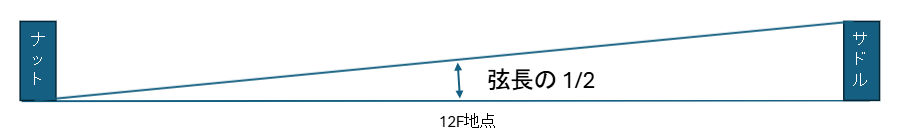

ネックコンディションの確認方法は様々ですが、チューニングを合わせた状態で上記を実践しましょう。

7Fの隙間が1mm以上あるのならば順反り、紙1枚入るぐらいの隙間ならばほぼストレート、隙間がなく指で軽く叩いても音がしない場合は逆反りしています。

順反り、逆反りとは?

【順反り】・・・弦の張力方向にネックが反っています。そのため、弦高が高くなっている可能性があります。音が甘く太くなるので、好みによりこの状態でセッティングする場合も多いです。保管時、弦の張力が高い状態で高温多湿な場所に長時間放置するとこの状態になることがあります。

【逆反り】・・・弦の張力とは逆の方向にネックが反っています。そのため、弦高が低くなるもしくはローポジション(1F~7F付近)のみで弦がビビる状態になっている可能性があります。音がカチッとタイトになりレスポンシブになるため、好みによりこの状態でセッティングする場合も多いです。ネックとボディの強度が高い場合や乾燥による収縮でこの状態になることがあります。

音順反り、もしくは逆反りの場合、音色の好みであえてこのセッティングにしたい場合を除いて、ほぼストレートになるまで調整する必要があります。

ネック調整は基本的にトラスロッドを回して調整します。

トラスロッドを回す際の注意

【1】 トラスロッドの六角穴にダメージを与えないように、規格に合ったサイズの六角レンチ(パイプレンチ)を使い、しっかりと深くまで挿し込んでから回してください。

【2】 トラスロッドに過剰な負荷を掛けないように少しずつ回し、都度ネックのストレートチェックをしてください。レンチを回す前にチューニングを下げる必要はありません。

【3】 硬くてなかなか回らない場合は、一度逆方向に回してロッドが固着していないかどうか確認してください。改善の方向に回すことができない場合は無理に調整しようとせず、お近くのリペアショップにご相談ください。

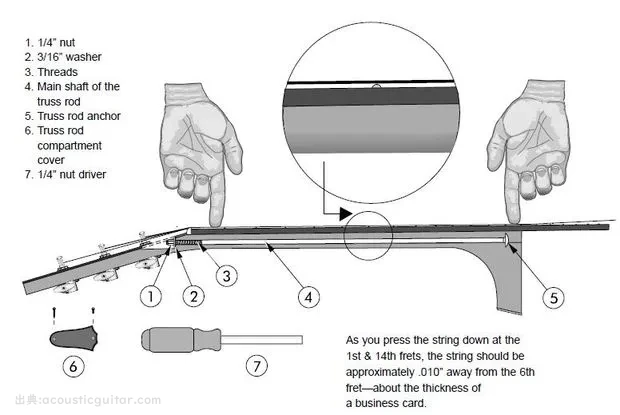

現在の弦高をチェックする

| セッティング | 6弦の弦高 | 1弦の弦高 |

|---|---|---|

| 低め ★★★★★ | 2.1~2.3mm | 1.6~1.8mm |

| 標準 ★★★★☆ | 2.4~2.5mm | 1.9~2.0mm |

| かなり低め ★★★☆☆ | 1.5~1.8mm | 0.8~1.0mm |

メモを忘れずに!

「現在の弦高」と上記表のセッティングで好みのセッティング(おすすめは”低め”もしくは”標準”)をメモして、どれぐらい差があるのかも書いておこう。

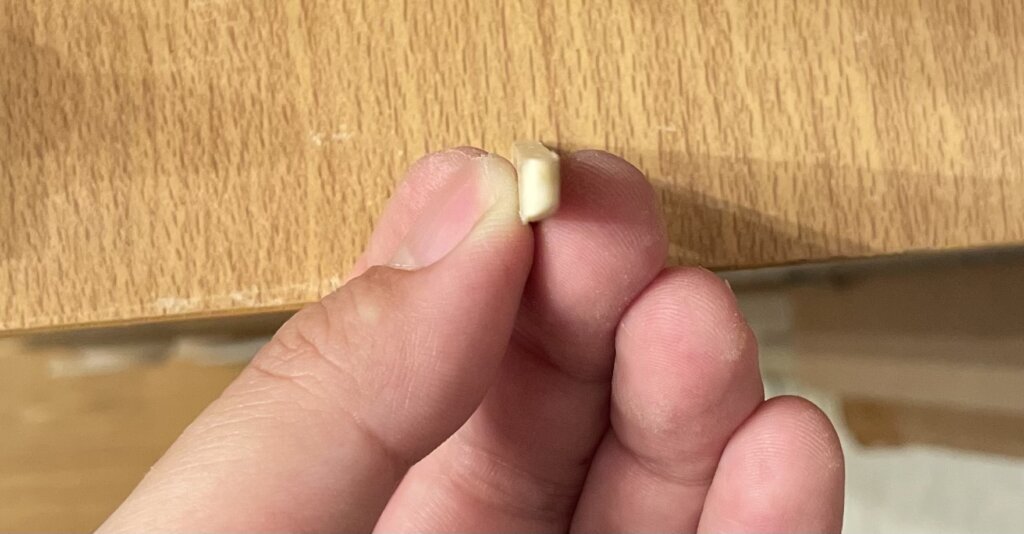

弦を外してサドルを取り出す

サインペンorシャーペンでサドルに削る目安を付ける

慎重にサドルを削る

弦を張って弦高チェック (3~5を繰り返す)

あとは弦を張ってチェックしながら、好みの弦高になるまで繰り返します。

どうですか?とんでもなく弾きやすいギターになったと思いませんか?

弦高調整の重要性を知らない人(そもそもそんなことできるのを知らない人)に向けて、この記事が良ければ是非SNS等でShareしていただければと思います。

それではまた!