ずっと付き合える相棒として最高の1本!

一昔前までと違い、ギター本体に取り付けられるピックアップマイクの質が向上し、現代のエレアコのクオリティが非常に高くなりました。

2010年代はMartinやGibson等、気に入ったノンエレアコモデルにL.R.Baggs Element VTCやSunrise S2を付けるのが定番でしたが、今やメーカー出荷時に搭載してますよね。ほぼほぼ、ピックアップはあっても邪魔じゃ無い(むしろあると嬉しい)という程、市民権を得たと言えます。

そんなエレアコ時代に、マイク撮りの素晴らしさも伝えたい気持ちを抑えつつ、今回は僕が思う最高のエレアコモデルをご紹介します。ライブでベストなパフォーマンスをするためだけじゃなく、長い人生を一緒に歌い続けてくれる「相棒」を選ぶ手助けになれば幸いです。

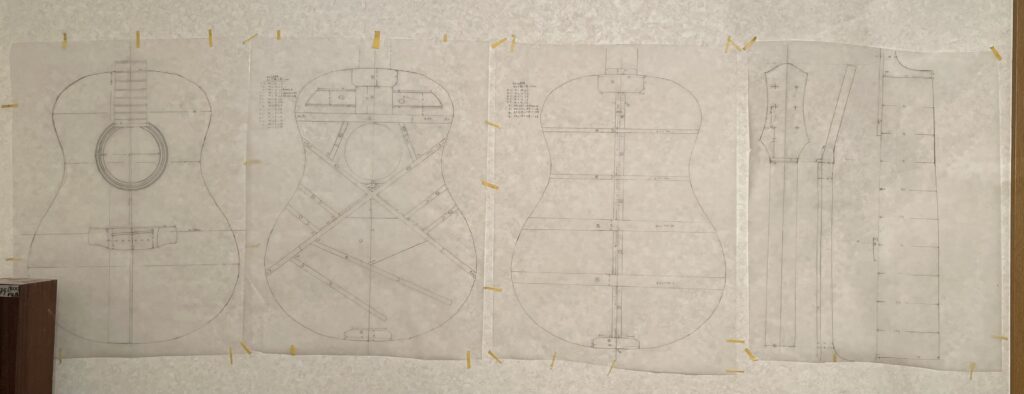

(Shimomori Guitarsでもアコギ設計してますので、そちらもどうぞご贔屓に。)

長く使えるギターとは?

ずっと弾き続けたいと思えるギターの条件をクリアしていないと、買い替えを繰り返してしまうことになります。ギターは趣味ですから、手を替え品を替え楽しむのも勿論賛成ですが、今回のテーマは最高の相棒探し。

僕の経験上、次の2つのポイントに重点を置いて探すのが個人的にはおすすめです。

見た目や弾きやすさよりも音が好みかどうかで選ぶ

憧れのブランドの代表的なモデルで、とても弾きやすいギターを持っていた時期がありました。

でもそれは、絶望的に鳴らないギターで、公民館の広さで弾くとアンプラグドのエレキギターか?と思えるほど音量が出ない。

最初は愛着があり気に入って弾いていたのですが、結局そこがどうにも気になってしまい長く使うことはできませんでした。

そのモデルは1968年製のJ-45だったんですが、この時期のGibsonは仕様に少々クセが強く、39mmのナット幅でめちゃくちゃ握りやすくて、さらに弦高を自由に変えられるアジャスタブルサドルを搭載していたんですね。

今考えると、強度としなりのバランスがめちゃくちゃだったのでは、と。

(それでも、日本人離れした感性とスキルを持ったブルースマンなら枯れたサウンドを生かして素晴らしいプレイができると思いますが…僕には力不足でした。)

ボディは適度に小さめがベター

先述のJ-45ではもう一つ、気に入らないところがありました。

それは、小一時間弾いてると右肩が痛くなること。ジャンボサイズやドレッドノートサイズは長く引けば弾くほど苦痛を伴ってしまう事が分かりました。

勿論、大きいギターはステージングで映えるのでとてもカッコいいです。ただ長く弾くことを考えると、40代、50代になってもストレスなく弾けるだけの「抱えやすさ」も必要だと言わざるを得ません。

エレアコに求める要素

以上が、僕の経験上、ギターを選ぶ際に押さえておきたいポイントでした。

次に、エレアコに求める要素を考えていきましょう。使うシーンを想定していくと、具体的にモデルが絞り込めてくるはずです。

音域が広くて生音でも満足できるレベルの鳴り(結局アンプラグドが多い)

エレアコをプラグインして演奏する時っていつでしょう?

- ライブ本番

- ライブ前のリハ

- ライブ想定の音作り

- オーディオインターフェースを通してライン録音する

これぐらいでしょうか?スタンドに立てかけてある相棒を手に取って、毎回アンプやスピーカー、PCに繋ぐ人はかなり稀でしょう。

つまり、生音で弾く時間が多いので生音にも拘るべきです。大音量で弾きたいのならばそれなりの大きいボディと長いスケールが必要ですが、低音から高音までバランスよく出てくれるオール単板モデルなら小柄なものでも十分に迫力のサウンドで鳴らせます。

カッタウェイ反対派の僕もエレアコならアリ (ハウリング対策にも多少効果有り)

カッタウェイの是非に関しては、僕は無ければない方が良いと思っています。特に、14Fから先を使用しない弾き語りなら、ノンカッタウェイの方が心地良い音が出せて断然好きです。ネックジョイント付近の強度を変えるという事はそれだけ倍音にも影響が出ます。

ただ、エレアコに於いてはその限りではありません。たしかに倍音成分が抑えられますが、それが逆にフィードバックを抑制する役割を持ちます。

また、エレアコで真価を発揮できる楽曲が多く存在する‘ギターインスト’のジャンルを演奏するのであれば、カッタウェイは絶対にあった方が良いでしょう。

バンドサウンドで無い限りパキパキしないナチュラルなラインサウンドを

TakamineやFishmanのようなピックアッププリアンプは、ギターのメインとなる輪郭を浮き立たせてくれる素晴らしいサウンドを提供してくれます。

しかし、自然なアコースティックギターの響きとはまた違っていて、どうしても硬めで「バキッ」や「パリッ」とした音の印象だということは聴いたことがある方ならお分かりいただけるでしょう。

僕の好みも入っちゃいますが、そういう音色はバンドアンサンブルでない限り積極的に採用すべきとは思いません。

なぜなら、アコースティックギターの最大の魅力は、エレキギターを凌駕するサウンドレンジとレスポンスにある、と思っているからです。

可能な限りマイク撮りに近いサウンドを出力してくれるピックアッププリアンプが搭載しているギターが望ましいですね。

ハウリングしにくいピックアッププリアンプ

マイキングした音色に近づけるほど、そのレンジの広さと感度の良さが災いしてフィードバックが起きやすくなります。

おそらく各メーカーが最も時間と費用をかけて開発しているパーツであり、同時にブランドとしての音作りのセンスが求められる分野でしょう。

シモモリが選ぶベストオブエレアコ

ここまで、一生物のギターを選ぶときの重点と、エレアコに求める要素を解説させていただきました。

そのうえで私が最高峰だと思えるギターがこちら。

Maton SRS808

三大ギターブランドをおさえ、オーストラリアの老舗ギターブランドMaton SRS808がベストな選択肢だと思います。細々としたスペックは公式ページをご参照いただければと思いますが、なぜこちらがシモモリ的最優秀エレアコ賞を獲得したのかは次に記す通り「抱えやすさ」「音」「価格帯」いずれも非常に優れているからです。

大きくなく小さすぎない丁度良い抱えやすさ

Martin OOO(トリプルオー)とOO(ダブルオー)の間ぐらいのサイズ感で小柄な女性の方にもフィット。大柄な男性にはちょっと物足りなく感じるかもしれませんが、身長180cmの僕が丁度良いとお思えるぐらい一体感があり、万人におすすめできるサイズ感です。

後述しますが鳴りも非常に満足感があり、ボリューム豊かなサウンドと相まって最高のボディバランスにまとめられています。

エレアコとは思えない程自由な響き

レッドシダートップ&オーストラリアンブラックウッドのボディにクイーンズランドメイプルのネック。繊維の強度と粘りのバランスが絶妙で、塗装はサテンフィニッシュ(艶消し)の音の分離感も特に相性が良いです。

Cole Clarkのようなドライさも少々ありますが、圧倒的に別物と思わせるのはボディサイズに見合わない音の太さ。ソリッドのレッドシダーとコア系の組み合わせならではの音作りで、軽くピッキングしただけで音の輪郭がしっかりと感じ取れる美しい音を奏でます。繊細なニュアンスに追従してくれる素晴らしいレスポンスは、もうアンプに繋がなくてもずっと弾いていられるぐらい楽しい時間を提供してくれること間違いなしです。

マイクロフォン搭載でハウリング対策も優秀

Matonオリジナルのピックアップ・プリアンプシステムを搭載。サドルの下に敷くピエゾ(圧電素子)ピックアップとボディの中に仕込まれたマイクのデュアルシステムとなります。正直、このシステムだけで市販してほしいぐらい完成度が高いです。

基本的なブレンドはPiezoが8割、Micが2割ぐらいで良いかと思います。それだけでほぼマイク録音クラスのサウンドをスピーカーから出すことができます。さらにマイクのチューニングが完璧で、「うわ…これハウるかも…?」というところまでMicつまみを右に回してもなかなかフィードバックが起きません。ここまでハウリングに強いマイクはそうそう無いですよ。

本当に綺麗にギター本来の音を出力してくれる最強のシステムです。

高水準な作りに見合わない価格

作り手の目線ですが、高価な素材が手に入るなら良いものを作る事はできます。しかし当然、完成品の値段も上がっちゃいますよね。

そこを低価格化するにはアイデアと企業努力が不可欠です。塗装をサテン仕上げにして薄く仕上げつつ磨きの工数を減らしたり、地元オーストラリアの銘木を採用したり、装飾もコストを抑えてなるべく安く日本のユーザーの手に届けられるように考えられたプロダクトなのも素晴らしいと思います。

好みに合わせてバリエーションモデルも選べるMaton Guitarがベストオブエレアコ

Matonは超人気かつ需要が追い付かない関係で、お店で試奏→決心したときには既に品切れになることがざらにあります。

カッタウェイ仕様、スプルーストップ仕様、さらにサンバーストカラーのモデル等、バリエーションモデルも豊富なので自分好みのモデルがあったらすぐ押さえたほうが良いと思います(ローンしてでも手に入れる価値ありです)。

一生をともにするに相応しいエレアコをお探しの方に絶対的におすすめですよ!