ギターを弾いていると、ものの数分で指が痛くなる…

そんなお悩みをお持ちじゃないですか?

それは、ギターのセッティングがあなたに合っていない可能性があります。

ギターを演奏するにあたって、適正な弦高に仕上げてあるという事は非常に重要で、プロのギタリストも多くの曲をステージで演奏するために、なるべくギリギリまで低くしている人が多いのです。

では、ギターの弦高はどうやってチェックして、どのように設定すれば良いのでしょうか?

今回は技術者の側面から、弦高調整のメリットとセッティング方法を解説します。

投稿者プロフィール

投稿者:マーリィ

京都府出身。楽器店勤務歴13年。

専門学校のリペア講師も務める。

販売員として社内営業成績1位を獲得。

現在は自宅の一室とガレージを使ってギターのリペアおよび製作を行う。

ヴィンテージギターが大好き。

弦高調整のメリット

まず、弦高調整をするメリットは2つです。

- 押弦が楽になる

- 音程が安定する

適正な弦高に設定すると弦を押さえる力が数分の1になり、とても弾きやすくなります。初心者には難関とされているFコードの難易度も劇的に変わるレベル。指が痛くなりにくくなるので、長時間の演奏でもストレスが無くなります。

また、音程が安定するというメリットもあります。これは、弦高が高すぎると押弦時に張っている弦の長さが伸びてしまい、音程がシャープしてしまうためです。

一応、弦がビビりやすくなるというデメリットがあるにはありますが、正常な状態であれば右手のコントロールでどうにかなるはずなので上記2つのメリットの方が圧倒的に勝ります。

適正な弦高とは?

さて、メリットが分かったところで今の弦高をチェックしてみましょう。

弦高を測るには目盛が端から付いている定規が必要です。メジャーなのは↓です。

これを12Fのフレット上に当てて、弦とフレットの距離を測ります。弦が完全に水平になったところで測りましょう。

基準の数値

それぞれ基準になる弦高の数値は次の通りです。

| アコースティックギター | 6弦 | 1弦 |

|---|---|---|

| レギュラー | 2.5mm | 2.0mm |

| 指弾きメイン | 2.2mm | 1.7mm |

| クラシックギター | 6弦 | 1弦 |

|---|---|---|

| レギュラー | 3.5mm | 3.0mm |

| フラメンコ | 2.5mm | 2.0mm |

| エレキギター | 6弦 | 1弦 |

|---|---|---|

| レギュラー | 2.0mm | 1.5mm |

| JAZZ | 1.3mm | 1.0mm |

| ギリギリ | 0.8mm | 0.8mm |

| エレキベース | 4弦 | 1弦 |

|---|---|---|

| レギュラー | 2.5mm | 2.0mm |

| 低め | 2.2mm | 1.7mm |

それぞれ、レギュラーの値よりも高くするメリットはほぼありません。逆に、レギュラーの値よりも低くしていくと弾きやすくなる反面、シビアなセッティングやピッキングのコントロールの必要性、音圧の低下が見られるようになります。

弦高設定についてのまとめ

- 基本的にはプレイスタイルに合った弦高を設定するべし

- 標準的な値より高くするかどうかは完全に好み

- 弦高を下げると弾きやすくなるがビビりやすくなる

- 標準的な値よりも弦高を低くすると音圧の低下が顕著になる

- マーリィは弦高低めが好み&おすすめ

弦高調整方法

ここまで弦高調整の必要性に触れてきましたが、どのようにして調整するのが良いでしょうか?

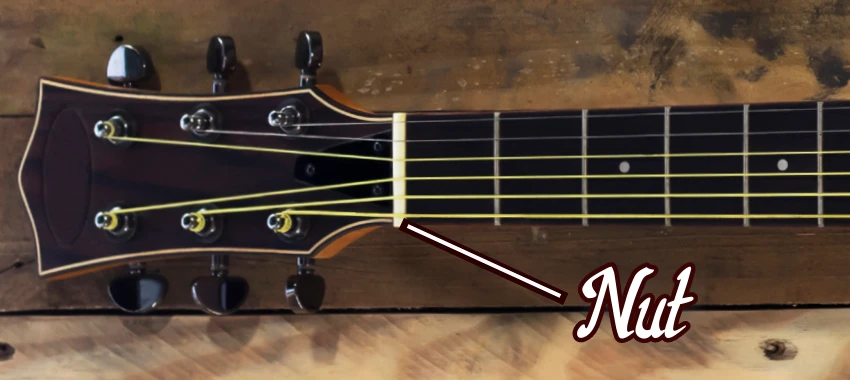

大きく分けて「ネック」「サドル」「ナット」の3点で調整する事ができます。

ギターの状態によってどこまで調整するかが変わりますので、それぞれ見ていきましょう。

ネック調整

ネックの適正化は、プレイヤビリティ(演奏性)に関わるほぼ全ての調整の土台となります。

当然、弦高調整もプレイヤビリティの調整なのでまずはここからチェックしましょう。

アジャスタブルトラスロッドが入っているギターorベースの場合、ネックをギリギリまでストレートにする事で弦高を調整することができます。

よって、アジャスタブルロッドではないモデルやネックが既に逆反りしている場合はこの方法で弦高を下げることができません。

ネックで弦高調整すると…

- 元の状態が順反りの場合大きく弦高を下げることができる

- 気に入らなければ元に戻すことができる

- 音が変わる

ネック調整最大のメリットは、しばらく弾いてみて気に要らなければ元の状態に戻すことができるという事です。アコースティックギターの場合、弦高調整は簡単に後戻りができないため非常に有効です。

また、ネックが順反りしているとウォームで甘い音になり、ストレートの状態だとカチッとしたタイトな音になります。

簡単にできる調整方法は次の通りです。

難しさレベル★☆☆☆☆ ネックで弦高を調整する方法

STEP1:現在のネック状態を確認する

1Fと19Fを押さえて7F付近の弦とフレットの隙間を見てください。

1mm以上空いている →順反り<STEP2-①へ>

名刺一枚入るぐらい →ほぼストレート<調整完了>

隙間が全く無く弦を叩いてもカチカチ鳴らない →逆反り<STEP2-②へ>

STEP2:六角レンチでネックを矯正する

① 1/6回転ほど時計周りに回す→STEP1へ戻る

② 1/6回転ほど反時計周りに回す→STEP1へ戻る

このネック調整だけで理想的な弦高になれば調整完了です。しかし多くの人は、まだ高いよ!という状態じゃないでしょうか?

その場合は引き続きサドルでの調整に進みます。

サドル調整

ネックを適正化した後、弦高が理想的な数値になっていなければサドルで調整します。

エレキギターやエレキベースの場合は六角レンチ等を使用してサドルを上下させることで弦高を下げますが、アコースティックギターやクラシックギターの場合はサドルを削ってやる必要があります。

サドルで弦高調整すると…

- 弦高が自由に変えられる

- 低音弦から高音弦までの高さバランスも調整可能

- 音色への変化はほぼ無い

ざっくり弦高を変えられるネック調整と違い、サドルではGibsonエレキギター系の機種を除いて各弦ごとに細かく弦高調整をすることができます。

また、ネックを矯正したときのような音色の変化はありません。

ギターの種類によって注意点とやり方が違うので下記ボタンをクリックまたはタップして調整方法へジャンプしてください。

エレクトリックギター

エレクトリックベース

アコースティックギター

クラシックギター

エレキギター/エレキベースの場合

Gibson系のチューンOマチックやテールピース一体型のサドルは両脇のボルトで、それ以外はサドルピースを支えているイモネジを締めることで弦高を下げることができます。

ネジを締めすぎたら緩めれば良いのでとても簡単ですが、ネジ穴がとても脆くてなめやすいのでチューニングは緩めておきましょう。

難しさレベル★☆☆☆☆ エレキギター&エレキベースのサドルで弦高調整をする方法

STEP1:1〜6弦の弦高をチェック

STEP2:サドル調整する弦のチューニングを緩める(ペグ2~3回転ほどでOK)

STEP3:目標の弦高に合わせてイモネジを上げ下げ

STEP4:チューニングを合わせて弦高をチェック

STEP2〜4を繰り返す

※サドルを支える対になったイモネジは必ず高さを合わせましょう。この高さが左右で極端に違うとそれだけでビビりが発生する原因になります。

上記方法で1弦から6弦に向かってなだらかに高くなるように設定しましょう。

また、これで弦高が下がりきらなかった場合、ネックをネジ止めしているボルトオン(デタッチャブル)ネック・モデルならばネック角度調整をすることができます。

難しさレベル★★☆☆☆〜★★★★☆ ネック角度調整の方法

STEP1:ネックを止めているボルトを外す

STEP2:ネックをボディから外す

この時、ジャストフィットしている場合は無理に引き剥がそうとせず少しずつゆっくりと外してください。どうしてもキツい場合はクレジットカード等薄くて硬すぎないものをネックとボディの間に1枚ずつ差し込んでいくか、リペアマンにお願いしましょう。失敗すると木部や塗装が破損する恐れがあります。

STEP3:ネックポケットの下部にシム(スペーサー)を入れる

ネックポケットの壁際に角度調整のためのシムを入れます。シムは薄い木やプラスチックの切れ端等、変形しにくいものが良いです。1mmぐらいの厚みのものでもかなり角度が変わります。また、専用のシムも売っています。

STEP4:ネックとボディをくっつけて弦高をチェック

以上でエレキギターの弦高調整は完了です。しかしなんとなくまだ弾きにくい場合はナット調整の項目も確認してみてください。

アコースティックギター/クラシックギターの場合

エレキギターと違い、一部を除いてネジで上げ下げしたりする機構がありませんのでサドルをサンドペーパーで削っていく工程が必要となります。

また、事前チェック項目として、やっておきたい事があります。

事前チェックPoint

- サドルに十分な高さがあるかを確認

- ブリッジの高さが指板上面と同じぐらいかを確認

上記2点ありますが、どちらか1つだけで大丈夫です。基本的には1で確認します。

まず基本ルールとして、サドルには一定以上の高さが必要です。ブリッジ無加工の状態で最低2mm、サドルがブリッジから出ていないとビビリや音痴の原因になります。ブリッジピンホールからサドルにかけて弦に角度が付かないと十分なテンションが得られないからです。

もしそうなってしまうとブリッジ上面を削るもしくはブリッジピンホールからサドルに向かって溝を掘ってテンションを稼ぐ必要があります。

2を行う場合はヘッドの上からボディエンドに向かって指板を一直線に見てみてください。指板の高さが丁度ブリッジの上面と直線上で繋がるようならば問題ありません。もしブリッジの方が高い場合、そのままどれだけサドルを削っても理想値への調整ができない可能性があります。ただ、この調べ方で正確に判断するにはコツや経験が必要なので基本的には1で調べるのがおすすめです。

さて、本編のサドルを削る方法ですが、多くはサドルを取り出して底面を削ります。

難しさレベル★★★☆☆ サドルの底面を削って調整する方法

STEP1:チューニングして弦高をチェック

メモを用意して各弦ごとに12F上の弦高(mm)を記録してください。

STEP2:サドルを削る量を算出する

先程のメモの6弦と1弦の数値の右側に理想値を書き足します。次に(現在の弦高ー理想値)×2をさらに右側に書きます。これがサドルを削る量の目安です。つまり、12F上で1mm弦高を下げたい場合はサドルの底面を約2mm削る必要があります(ギターの状態によって前後するので、実際には2mmよりもわずかに削る量を減らした方が良いです)。

ここで今一度、削った後のサドル高さがブリッジから2mm以上出ている計算になるか確認します。理想値よりもこの高さが確保できることを優先して、削る量を設定してください。

例えば、サドルがブリッジから4mm出ていて12F上の弦高が3.5mmの場合、サドルを削る量は最大2mmで最終的に目指す弦高は3.0mmまでとなります。

STEP3:サドルを取り出す

チューニングを緩め、ブリッジピンを抜き、サドルを取り出してください。

STEP4:サドルを削る量をシャーペンで書く

取り出したサドルの1弦と6弦が丁度乗る底面に削る地点にシャーペンで点を付けます。1弦と6弦両方に点を付けたらその点を真っ直ぐ線で結びます。

STEP5:ヤスリやサンドペーパーで削る

サドルの底面を削ります。バイスがあればヤスリを使っても良いですが、最終的には平面が出ている机等にサンドペーパー#120~240程度を敷き、底が平面に仕上がるように削ります。平面を調べるには、定規を当てて向こう側から光が透けない事を確認します。

サドルの底面を綺麗に仕上げるコツは、常に真上からサドルが傾倒していないか確認しながら、縦方向でも横方向でもなく、サドルを斜めに持って前後に動かして削ることです。慣れないうちは糊付きのサンドペーパーを使って、両手でサドルを持ったほうが安定します。サドルの底面にも定規を当てたり斜めに削れていないかこまめにチェックしながら感覚を掴みましょう。

STEP6:削ったサドルを最終チェック

削った面が斜めになっていないか?平面が出ているか?確認して、OKであればサドルを戻してチューニングしてみましょう。エレアコの場合、あえてサドルがネック側に少し倒れるように底面を斜めにすることもあります。

また、ロングサドル仕様の場合や特定の弦だけ弦高を下げたい場合はサドルの上面を削ります。この場合、ヤスリとバイスを使用しなければなりませんが、基本的な考え方は底面を削る場合と同じく、削る量をシャーペンで書き、最終的にサンドペーパーでなめらかにします。

イントネーション(オクターブ)をつける場合もこの方法をとりますが、また別の機会にご紹介します。

ナット調整

サドル調整でも理想的な高さにできなかった、もしくはローポジションの高さが気になる場合はナットもチェックしましょう。

ナットで弦高調整すると…

- 弦高をさらに下げられる可能性がある

- F等ローポジションでのセーハがしやすくなる

- 音色への変化はほぼ無い

専用の工具が必要で加工も細心の注意が必要なため、とてつもなくゆっくり作業しなければなりません。

専用工具も高価なため基本的にはリペアマンに依頼するのが無難ですが、失敗してもナットの下にシムを敷けば再挑戦は可能です。

ナット溝チェックの仕方

3Fを押さえて1Fと弦との隙間を見る

髪の毛1本分ほどの僅かな隙間 →適正

名刺1枚分以上の隙間 →高い

隙間がなく弦を叩いてもカチカチ音がしない →低すぎ(開放弦でビビリが発生します)

ナット溝調整をご自身で行う場合は、下記手順で攻めすぎないように注意しながらやりましょう。ヤスリは必ず対応する太さのナットファイルを使ってください。近いサイズのヤスリを適当になんとなく選ぶと確実に失敗します。

難しさレベル★★★★☆ ナット溝を調整する方法

STEP1:ナット溝を調整する弦を緩める

STEP2:失敗防止のスペーサーを作る

名刺やいらないカードを重ねて1Fと同じ高さのスペーサーを作ってください。

STEP3:ナット溝用ヤスリを使って溝を切る

弦のゲージに合ったヤスリを使用して少しずつ削ってください。

STEP4:こまめにチューニングしてチェック

ナット溝の調整はかなりシビアなので、本当に少しずつ削ってはチェックを繰り返して仕上げてください。ナット溝は弦によって削れて消耗するため、怖くなったらそこでストップで良いです。

弦高調整後にビビリが発生した時は

弦高調整が完了していざ弾いてみると何故かビビリが出てしまう…。そんな時は下記の記事も参照しながら原因を突き止めて解消しましょう。それでも分からなければお問い合わせください。

こちらもCHECK

-

【技術者目線で】アコギの音がビビる原因と解決法10選

続きを見る

まとめ

人の手は本当に繊細で、コンマ数ミリでも弦高を下げることができれば、同じギターとは思えないほど異次元の弾きやすさを手に入れることができます。

今回の記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。プレイスタイルや好みによって最適な弦高に設定して、今よりももっと楽しいミュージックライフを送りましょう♪